11 membres IdF en visite à l’Hôtel de la Marine

Françoise Tardieu

En 1748, la Ville de Paris souhaite ériger une statue en l’honneur de son roi et la placer au centre d’un site majestueux. La place Louis XV (qui sera rebaptisée «place de la Révolution» à la chute de la royauté, puis «place de la Concorde» en 1795), est ainsi créée aux abords du jardin des Tuileries. Composée de jardins en fossés secs ceints de balustrades, elle est bordée au sud par la Seine ; à l’ouest, elle s’ouvre sur les Champs-Élysées et la cour de la Reine. Au nord, on construit deux palais jumeaux aux façades classiques monumentales de part et d’autre de la rue Royale (Photo 1). C’est l’un de ces deux bâtiments qui deviendra l’Hôtel de la Marine et c’est-là que nous attendra notre guide pour nous faire parcourir ses salons, tout en nous en narrant l’histoire.

Mais il n’est que midi et un sympathique repas est d’abord à partager. La Brasserie des Flottes, située en face du Jardin des Tuileries, nous accueille dans un décor de style Art Nouveau où vitraux, boiseries, affiches et lumières tamisées participent d’une ambiance conviviale (photo 2). Le contenu raffiné des assiettes fait oublier leur longue attente employée à de grandes discussions animées. Ainsi agréablement restaurés, nous voilà 11, ayant rejoint, Place de la Concorde, 8 autres membres pour la visite de l’Hôtel de la Marine. Si ce bâtiment est bien connu des Parisiens en raison de sa situation, que sait-on en réalité de son passé aux rebondissements souvent inattendus ?

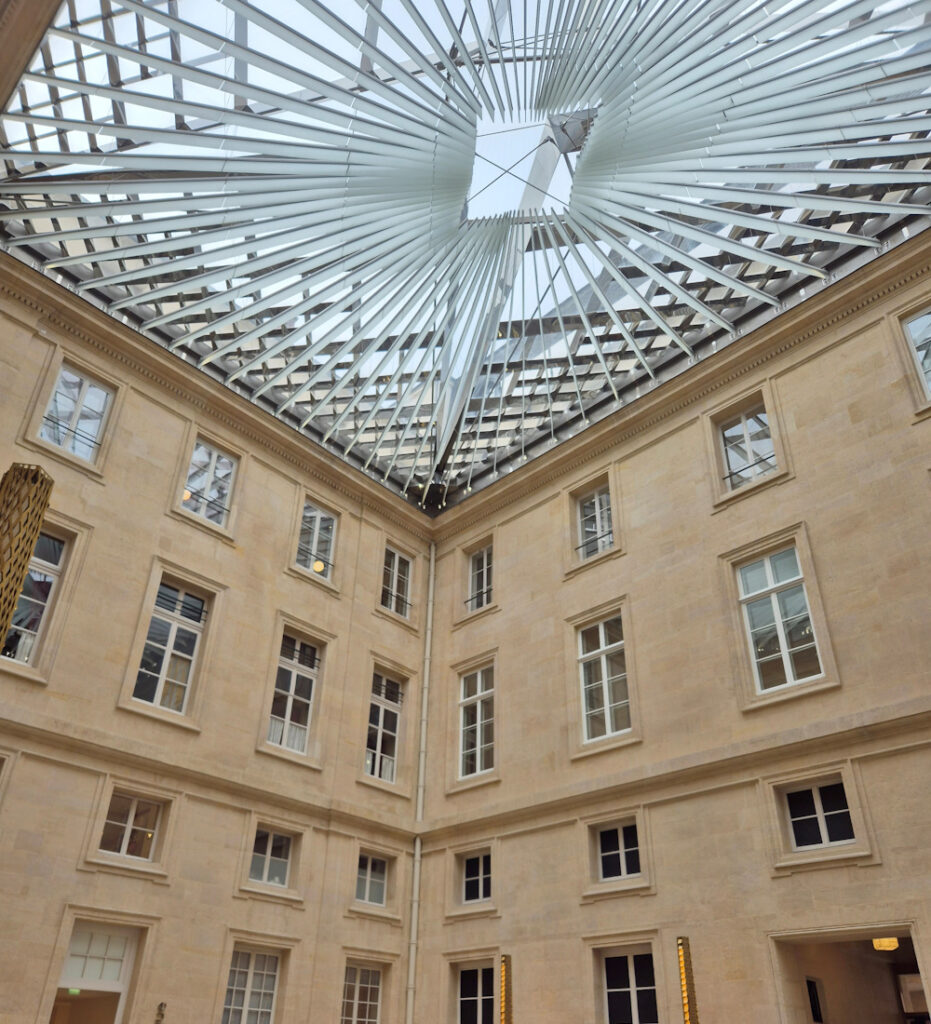

La magnifique toiture moderne du hall d’accueil, avec ses pampilles métalliques étincelant au soleil (photo 3), conduit notre guide à commencer par les dernières années. En 2015, dans un objectif de regroupement de l’ensemble des services civils et militaires de défense nationale, le Haut commandement de la Marine déménage vers le centre de Commandement des Armées Hexagone dans le 15e arrondissement. L’Hôtel de la Marine est alors confié au Centre des Monuments Nationaux. Afin de rendre aux appartements des intendants du Garde-meubles royal leur faste du XVIIIe siècle et les ouvrir au public, une restauration de grande ampleur est menée de 2017 à 2021.

L’histoire de ce monument à l’architecture remarquable comprend deux grandes périodes tout aussi intéressantes : le Garde-meubles royal, l’Hôtel de la Marine. Notre guide va centrer sa visite sur la première. En effet, la redécouverte des décors originaux des appartements de l’intendant tels qu’ils étaient a permis de reconstituer l’organisation et le rôle des diverses pièces. Les audio-guides sont, eux, beaucoup plus diserts sur la période « Marine ». Il faudra revenir, tout ne peut être dit en 1h30 !

En 1765, la fonction de Garde-meubles royal est attribuée au bâtiment Est bordant la Place Royale. Pierre-Elisabeth de Fontanieu, nommé intendant de cette institution gérant le mobilier du roi, conçoit l’agencement de cet ancêtre du Mobilier National en charge de l’aménagement des différentes résidences royales et de l’entretien de leur mobilier : administration, stockage, ateliers, conservation des collections royales, galeries d’exposition, mais aussi appartement de fonction et lieu de vie de l’intendant et sa famille, avec-même sa chapelle… Pendant près de vingt-cinq ans, Pierre-Elisabeth de Fontanieu, puis, Marc-Antoine Thierry de Ville d’Avray, qui sera tué lors des massacres de 1792, feront fonctionner l’institution.

Nous allons alors circuler dans l’enfilade des salles, meublées et garnies d’objets utilisés par leurs habitants et visiteurs. L’antichambre, sobre, n’accueillant que peu de personnes, le grand et le petit cabinet de travail, tous deux au sol magnifiquement marqueté, le cabinet de physique avec ses instruments de mesure et d’observation, la salle de bains, symbole de l’arrivée des notions d’hygiène et de confort, la salle à manger (photo 4) avec sa grande table (jusque-là, on n’utilisait qu’une planche posée sur tréteaux, d’où le terme «dresser la table»), garnie de porcelaine de Sèvres et de biscuits, et son monte-plats dissimulé dans un buffet. C’est ensuite le salon de compagnie avec ses tables de jeux (autorisés au dames contrairement au billard), de Jacquet ou de Cavagnole, et ses chaises « voyeuses », la chambre de Madame, ancienne salle de billard, puis celle de Monsieur accompagnée de sa coquine petite « salle des miroirs ».

Nous parvenons alors aux salons d’apparat, d’abord sorte de musée des Arts décoratifs, devenus ensuite salles de réception lors de la cohabitation avec la Marine (décors en relation avec les activités maritimes : ancres, poissons,…), puis salle de bal au XIXe. La décoration de ces pièces a été conçue pour des événements de prestige organisés par l’État, dont les ministres de la Marine, au long des XIXe et XXe siècles : des panneaux blancs font ressortir des décors en bois sculptés et dorés, les cheminées sont surmontées de glaces sur lesquelles se reflètent lustres et dorures du plafond (photo 5). L’étage se termine par le bureau du secrétaire d’État ; de style Napoléon III, il se distingue en particulier par un imposant lustre dont les verroteries tintinnabulent à chaque passage du métro ! C’est dans ce bureau que Victor Schœlcher a préparé le décret d’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises adopté le 27 avril 1848.

Notre visite se clôt sur la loggia : une perspective classique de douze colonnes corinthiennes et un plafond constitué de bas-reliefs en caissons représentant les symboles des grandes activités humaines : l’Agriculture, le Commerce, la Musique, les Arts et l’Égalité ; enfin, au sol, le damier de pierres noires et blanches, tout rappelle le Trianon de Versailles : une loggia bien royale ! De là, la vue imprenable sur la Place de la Concorde (photo 6) qui évoque de nombreux épisodes de l’histoire de France, depuis le vol des joyaux de la Couronne à l’érection de l’obélisque, en passant par l’exécution de Louis XVI et de Marie-Antoinette ! Une visite intéressante qui, par le biais d’architecture, de décors et objets d’art, met en évidence les liens entre art décoratif, art de recevoir, artisanat d’art, excellence à la française et expression du pouvoir.